57年振り13号電探に再会しました

旧海軍一号電波探信儀三型(略称13号電探)が沼津市に寄贈されたと聞き

沼津市明治史料館を訪れました。指示装置、アンテナ用組立木柱、1号放電管、

各種真空管、電纜類、測波器など欠品でしたけれども、懐かしい想いをしました。

私達の練習生分隊は、沼津海軍工廠に10日間出向して組立実習を行いました。

半ば希望を織り込んだ班編成をして、私等5人は送信機を割り当てられました。

指示装置や受信機を割り振られた者たちは残念にも仕掛品を残したのでした。

チーム構成は何れも同様に4〜5人ですが、部品数が多いだけでなく、物が

細かいので送信機のように複数人が同時に作業するわけにいかなかったからです。

そのようなわけで送信機については他の部分よりも詳しい記憶があります。

送信機で

いろいろの感慨深かったもののうち

送信管2個の間の繊條共振回路は、長方形断面の金属管で構成されており、

それぞれの繊條配線がその管に撚り線で通してあります。

平行配置の長方形パイプ2本間を摺動片で短絡して、レッヘル線回路を構成します。

この長方形パイプ全体に鉄錆が吹き出して哀れでした。

当時銅の輝きだったので、メッキとは思いもかけませんでした。

高周波電流は導体表面を浅くを走るのでメッキで足りる と教わって

いたので・・・納得! 電源の裸線配線も錫メッキが黒くなっていました。

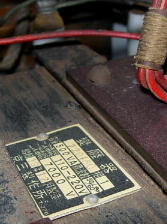

送信機の構成部品中最大最重量物は、電源部にある送信出力管用高圧トランスで

2次側 7000ボルト。 このトランスの

2次側 7000ボルト。 このトランスの

銘盤が他の部分とは対照的に腐食しないまま残っていました。「京三製作所」 とは、

信号機のメーカーと思っていたらレーダーの部品も作っていた。おどろき! 多分、

軍極秘の理由でレーダーに組み込むことは知らされずに、仕様書を示されただけで

製造したものと思います。

受信機は

蓋が弁当箱の蓋のような形のものです。そしてこの蓋には

鉄板をプレスしたものとアルミのダイカストのものがありました。

今まで型式の新旧による違いだと思っていましたが、そうではなくて

何箇所もの違った場所で生産されたので、その製造場所における得意さに

拠ったのだと考えます。

この度沼津で見たものは鉄板をプレスしたものでした。亜鉛メッキがしてある筈です。

私はこれとは違うアルミダイカストのほうに、より多く馴染みました。

鉄板プレス品に比べて肉厚なので、鉢巻状に巻いたバンドで内法(うちのり)を広げて

蓋のほうが内側になる形で合わせてありました。

アルミダイカスト品は角が滑らかで鉄板のものよりいい感じでしたが、

押しても歪まないので、閉めるとき嵌め込みに苦労しました。

指示装置については作業場所が離れていたせいか特に印象はありません。

ズーム →

ズーム →

沼津海軍工廠分工場の前庭でした。今そこは、国道1号線上です。

沼津海軍工廠分工場の前庭でした。今そこは、国道1号線上です。

富士と愛鷹が重なって見える地点は、狭い範囲に特定できます。

その分工場で13号電探を組み立てました。

赤飯で歓待 実は高粱飯

高粱(コウリャン)を混ぜて炊いた飯は赤いので遠目に赤飯かと思った!

うまさは何時もの麦飯より美味いと思った。

軍隊生活中焼き魚が食えたのは沼津滞在中だけ

煮た魚は時々食わされたけれども、焼いた魚の味を思い出して淋しかった。

沼津では焼き魚が何回か出された。美味かった。

熱湯に入浴できる秘術

入浴時間になって浴室へ行った。たまたま断水。湯は少ないが、手も

入れられないくらいの熱さ!

先任教員の上曹が入ってきた。「何をしてるか!」 「熱くて入れません!」・・・・

「工廠の職員に文句を言ってはいかんぞ」、「3列縦隊に整列!」

「駆け足ー・・・・進め!」

途中に浴槽をはさんで浴室をぐるぐる回らされた。浴槽に入ったときは熱いのでつま先立ちで、

急いで駆け抜ける。陸(オカ)でゆっくりしているとハッパをかけられる。

真っ裸でぐるぐる回っていたので疲れた。頃あいを見計らって先任教員が、「どうだ

ぬるくなったか!」疲れて、もうどうでもよいとばかりに、未だ熱いけれども全員一斉に

「はい!」と返事する。・・・「おりしけ」(座れという号令)たまたま浴槽にいたものは

入浴状態になる。1〜2秒で「立て!」「前へ進め!」「おりしけ!」

全員身体真っ赤、浴槽の湯は半分近く減っている。が、先任教員を含めて全員が入浴できた。

先任教員は電探を知らない。こういうことのためにいたのだった。

このような荒っぽい指導をしても先任教員の人望は益々盛ん。これも不思議!

多分終戦より前に兵曹長に昇格された。

中耳炎

当時沼津滞在中に左耳が腫れて痛くなった。衛生兵に付き添われて沼津海軍病院に行った。

湿布をされて飲み薬をもらって病室を出て来たら、衛生兵は湿布の包帯をめくったり、

飲み薬の包みを開いてみて、明日からは俺がしてやる、通う必要はない。軍医に診せない

で間違っているといけないから連れて来たんだ。ここまでは遠いからなぁ!

衛生兵も同じ上等兵だった が、傍から見たら少年と大人だったろうな?

帰り道、爆弾の落下する音! 続いて爆発音が2発聞こえた。

その方角を見たが敵機も爆発地点の煙も見えなかった。天気薄日。

治って包帯をはづしたら湿布の跡が金髪になっていて戦友たちが心配してくれたっけ・・・

製造工法改善

昭和20年5月2日〜5月13日沼津海軍工廠で電探教育中の実習として製造ラインに参加しました。

4人?1チームで送信機を1台組み立てて完成させました。

私が、電源部組み立て中に工法未熟で、オシャカ寸前にしてしまったところをベテラン工員が見事に

手直ししてくれました。

その跡が残っているはずです。 送信機の機能としては全く問題がありません。現物に対面できたら

真っ先にその部分を確認します。

電源部

送信高圧配線の錫めっきに、人為的にめっきを剥がした痕がみつかれば、私の手がけたもの

かもしれません。実は平滑コンデンサーを配線するとき線が焼けすぎて半田付けに失敗したのです。

それでサンドペーパーをかけました。

それでもだめで工員さんにうまく仕上げてもらったのでした。

ところが!

今回沼津でみたものは配線の引き回し方が改良されていて、同様の失敗の余地がなくなっていました。

(鳩目ラグを付けた線でわたり配線してある。これならば半田あげはサブ工程に回わせる!)

私の失敗があったために工法が改良されたのかな!?

そう言いばあの時、彼のベテラン工員が言っていたのを思い出しました。

「痕を めだたなくする方法はあるけれども、それをしないでこのまま検査にまわしましょう。

姑息なことをせずに検査官に任せましょう。そのほうがいい結果になります」と、・・・

品質管理という言葉が生まれたのは後世のことです。戦争末期のてんやわんやの あわただしい時代に

製造上の問題点がすばやく改善されたと思うと意外です。参考文献

エンパイアチューブ

なぜ、こう呼ぶのか不思議。【ENPIRE】には何の関係も無い。

エンパイアチューブは電波兵器などの電子機械には欠かせないものであった。

繊維を筒状に織って樹脂をかけたもので、径 2mm から太いものは 10mm 以上のものもあった。

赤、青、黄、緑、橙、黒等の素材に樹脂をかけて作られていた。

電波兵器製造の工程で、配線は手内職から始まる。

渡された材料の中から示された色と太さのエンパイアチューブに指定の線種の導線を通す。

つぎに、板に多数の釘が打ち付けられた道具【一見、初期のパチンコの板面!】を

使って1本1本決まった形に曲げて、それらを束ねる。

出来た形は、鉢から引き抜いた盆栽を思わせる3次元造形。

組立工場に集められて、端子取り付け後、位置の決まった部品の間にそれを入れれば、

半田付けやネジ留めの工程が待っている。

軍需工場の下請け手内職は家庭の主婦が行っていた。

米軍は、これを「民家を装った軍需工場」と、屁理屈をこねて焼夷弾無差別投下を正当化した。